生成AI活用

学べること

・生成A1の基礎~実務での活用法(54H)

Chat GPTの基礎構造(LLM、ディープラーニング、ニュートラルネットワーク)、AIの社会実装の理解、AIと数理統計学、AIを活用した生産性向上法の実務演習(マーケディング企画・運営、ビジネス文書の生成と解析、財務分析、トラブル対応、プログラミングのコーディングとアプリ埋め込み)、業務のDX化で生成AIを活用する実践的事例の理解

ChatGPTとの会話例(学習利用)

訓練性が実際にChatGPTに質問して得られた回答をご紹介します。

🤖 ChatGPT:はい、基本的には ChatGPTとのチャット内容を自分のWebサイトに掲載することは問題ありません 👍ただし、いくつか注意点があります:

✅ 掲載して良いケース

- あなた自身の会話を例として載せる場合(著作権や利用規約に抵触しません)。

- 生成AIの返答を紹介する目的(例:「この質問をしたらこう答えてくれました」)。

- WordPressのtwentytwentythreeテーマなど、一般的なCMSで作成したWebサイトに組み込むことも問題なし。

⚠ 注意すべき点

- 個人情報を載せないこと

- 会話中にあなたや他人の名前、住所、連絡先などが含まれていれば削除してから掲載してください。

- 誤解を招かない表記

- 「これはChatGPTの回答例です」など、生成AIの返答であることを明記すると安心です。

- 例:「以下はChatGPTに質問した際の返答例です」

- OpenAIの利用規約を守る

- 商用利用も可能ですが、ChatGPTの回答を「公式な意見」や「保証された事実」として扱わないこと。

- あくまで「AIが生成した文章の例」として紹介する形にしてください。

- 著作権に注意

- ChatGPTが生成する文章自体は基本的に自由に利用できますが、

既存の著作物(歌詞、キャラクター、記事など)をそのまま載せた返答は権利関係に注意が必要です。

- ChatGPTが生成する文章自体は基本的に自由に利用できますが、

📌 掲載例(安全な書き方)

これはOpenAIのChatGPTに「◯◯について教えてください」と質問したときの返答例です。

質問:「◯◯とは何ですか?」

ChatGPTの回答:「◯◯は〜〜という意味で、△△のような特徴があります。」

つまり、「AIの回答例を紹介する」という形でなら、あなたのサイトに掲載してOKです。

👉 ご希望であれば、WordPress(twentytwentythreeテーマ)で「Q&A風にChatGPTの会話を見せる」おしゃれな表示方法(吹き出し形式や会話カード)もご提案できますが、いかがしますか?

お願いいたします。

了解しました!

WordPress(twentytwentythreeテーマ)で「ChatGPTとの会話例」をQ&A風におしゃれに見せる方法をいくつかご紹介します。

初心者の方でも使える方法を中心にまとめますね。

🎨 方法1:ブロックエディタで吹き出し風にする

Twenty Twenty-Three はブロックテーマなので、標準の「段落」「グループ」ブロックを組み合わせれば会話形式が簡単に作れます。

手順

- 新規投稿または固定ページを開く

- 「+」ボタンから → グループブロックを追加

- グループの中に「段落」ブロックを入れて

- 質問部分を「👤 ユーザー」

- 回答部分を「🤖 ChatGPT」

といったラベルを付ける

- 背景色や枠線を付けて「吹き出し風」に調整

例(HTMLとしてコピーして貼り付けてもOK)

<div style=”margin-bottom:1em; padding:1em; border-radius:10px; background:#f0f8ff;”>

<strong>👤 ユーザー:</strong> ChatGPTとのチャット内容をサイトに掲載してもいいですか?

</div>

<div style=”margin-bottom:1em; padding:1em; border-radius:10px; background:#fff8dc;”>

<strong>🤖 ChatGPT:</strong> はい、掲載して大丈夫です。ただし、個人情報や著作権に注意してくださいね。

</div>

🎨 方法2:プラグインで「吹き出しデザイン」を利用する

もしもっと「LINE風」「会話カード風」にしたいなら、プラグインを使うと便利です。

おすすめプラグイン

- Speech Bubble (ふきだし)

→ 会話形式の吹き出しが簡単に使える人気プラグイン - Block Editor Addons

→ 装飾付きのQ&Aブロックが入っている

利用イメージ

👤 ユーザー:「質問文」

🤖 ChatGPT:「回答文」

🎨 方法3:Q&Aスタイル(アコーディオン形式)

「質問をクリックすると回答が開く」形にするとFAQ風で見やすいです。

手順

- 投稿ページで「アコーディオン」または「トグル」ブロックを追加(プラグインを利用する場合が多い)

- Qにユーザーの質問、AにChatGPTの返答を入力

見栄えも良く、「AIの回答例」として紹介するのにピッタリです。

✅ まとめ

- シンプルにやるなら方法1(手打ちの吹き出し)

- 見栄え重視なら方法2(プラグイン)

- FAQ風にするなら方法3(アコーディオン)

👉 ちなみに「プラグインはあまり使いたくないけど吹き出し風にしたい」という場合、CSSを少し追加するだけでチャットっぽくデザインする方法もあります。

ご希望は「プラグインなしで実装」でしょうか?それとも「見栄え重視でプラグインOK」でしょうか?

🤖 ChatGPT:いいご質問です。

Webサイトに画像や動画をアップロードすると、完全に「盗用・無断ダウンロード」を防ぐことは技術的に不可能ですが、ハードルを高めて悪用されにくくする方法はいくつかあります。以下、初心者でもできるものから本格的な方法まで整理します。

✅ 画像・動画の盗用対策

1. 右クリック禁止(簡易的な方法)

- JavaScriptやWordPressプラグインで右クリックや「名前を付けて保存」を無効化できます。

例:Disable Right Click プラグイン(WordPress用)など。

⚠ ただし、スクリーンショットを撮られると防げません。

2. 透かし(ウォーターマーク)の追加

- 画像や動画にロゴや著作権表示を入れる。

- 完全に防げないですが、再利用されても自分の作品だとわかるようにできます。

- Photoshop / GIMP / Canva などで簡単に可能。

3. 低解像度・縮小画像の公開

- サイトには低解像度版を置き、必要な人には問い合わせや購入後に高解像度を提供する。

- 作品を守りながら公開できます。

4. サーバー側での直リンク防止

- .htaccess で外部サイトから画像や動画を直リンクできないようにする。

- RewriteEngine on

- RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https://(www\.)?あなたのサイト\.com/ [NC]

- RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|mp4)$ – [F]

- これにより他人のサイトから無断使用(直リンク)ができなくなります。

5. 動画のストリーミング配信

- 通常の「.mp4」ファイルを直接アップするとダウンロードされやすいです。

- YouTube / Vimeo / JWPlayer などを利用すれば、ストリーミング形式で配信でき、直接ダウンロードが難しくなります。

6. 著作権表示を明記

- 画像や動画の下に「© 2025 ○○(作者名) All Rights Reserved」などを表示。

- 法的な抑止効果があり、盗用された際の証拠にもなります。

7. 透過的な小細工(中級以上)

- 画像をCSSで分割表示(背景画像を複数に分ける)

- 透明レイヤーを上に重ねる(見た目は変わらず保存しにくい)

- ただし、多少のコーディング知識が必要です。

💡まとめ

- 完全防止は不可能ですが、

「盗みづらい」「再利用してもすぐバレる」状態を作ることが大切です。 - 一般的には 透かし+著作権表示+右クリック防止 を組み合わせるのが現実的です。

- 本格的に守りたいなら 動画はストリーミング、画像は低解像度版+問い合わせで高解像度提供 が効果的です。

👉 ご希望は「素人でもできる範囲での実装方法」でしょうか?

それとも「技術的に強固なプロ向け対策」まで知りたいですか?

私:CanvaとGIMPでの 透かしの入れ方を教えてください。

いいですね 👍

Canva も GIMP も透かし(ウォーターマーク)を入れる機能があります。

両方のやり方を「シンプルで初心者向け」に説明しますね。

✅ Canvaでの透かしの入れ方

(Web版・アプリ版ほぼ同じ)

- Canvaを開く

- デザインを新規作成、または透かしを入れたい画像をアップロードして配置します。

- テキストを追加

- 左のメニューから「テキスト」 →「見出しを追加」を選択。

- 自分の名前や「© 2025 ○○」などを入力。

- 透かしらしく加工

- テキストを選んで上のメニューから

- 透明度(透過度) → 20〜40% に調整

- フォントをシンプルに(Sans-serif系がおすすめ)

- 色は白やグレーが多い

- テキストを選んで上のメニューから

- 位置を調整

- 画像の中央や隅に配置。盗用防止なら 中央に大きく薄く 配置するのが効果的。

- 保存

- 「共有」→「ダウンロード」→PNG または JPG で保存。

✅ GIMPでの透かしの入れ方

(無料ソフト、インストール後に利用)

- 画像を開く

- GIMPを起動 → 「ファイル」→「開く」で画像を読み込みます。

- テキストを追加

- 左のツールボックスから「テキストツール(Aのアイコン)」をクリック。

- 画像上をクリックして、文字を入力(例:「© 2025 ○○」)。

- 透かしらしく加工

- 右の「レイヤー」パネルで、テキストのレイヤーを選択。

- 不透明度を 20〜40% に下げる。

- フォントや色も調整。

- 位置を調整

- 移動ツールで好きな場所に配置。中央に大きく置くと強力、右下に小さく置くと控えめ。

- 保存

- 完成したら「ファイル」→「名前を付けてエクスポート」で JPG / PNG として保存。

💡コツ

- 中央に大きく薄く入れると盗用防止効果が高い。

- 隅に小さく入れると作品の見栄えを邪魔しない。

- 動画の場合も同様に、Canvaなら動画編集画面で文字を追加し、透明度を下げて配置できます。

私:動画は全部にいれるのでしょうか。

とてもいいポイントです!

動画に透かしを入れる場合、「どこに・どのくらい入れるか」 は目的によって変わります。

✅ 動画に透かしを入れる方法と考え方

1. 全編通して常時入れる(おすすめ)

- ロゴや「© 2025 ○○」を 右下に小さく常時表示。

- テレビ番組やYouTube動画でもよく使われる方法です。

- メリット:盗用防止効果が高い、編集で消されにくい。

- デメリット:ほんの少し画面を邪魔する。

2. 部分的に表示させる

- 動画の冒頭や終わりだけ、または数十秒ごとに透かしを表示。

- メリット:画面の邪魔にならない。

- デメリット:盗用されると、その部分をカットされてしまう恐れがある。

3. 全体に大きく薄く入れる

- 映像の中央に透かしを薄く(透明度20〜30%くらい)かぶせる。

- メリット:盗用防止効果は最強。再利用されても自分の作品と分かる。

- デメリット:視聴者にとって見づらい可能性がある。

✅ 実際のおすすめパターン

- 作品を守るのが第一目的 → 「中央に大きく薄く」

- 見やすさ重視・宣伝用動画 → 「右下にロゴを常時」

- 雰囲気を壊したくない → 「冒頭と終わりにだけ」

✅ CanvaやGIMPでの動画透かし

- Canva

- 動画をアップロード → テキストやロゴを追加 → 透明度を下げて配置 → 動画としてエクスポート。

- GIMP は静止画向けなので、動画透かしには向きません。

- 動画なら Canva、CapCut、Davinci Resolve、Premiere Pro など動画編集ソフトを使うのが一般的です。

🤖ChatGPT:

なるほど、個人面談とAIチャット面談を組み合わせたストレスチェック制度を設計する場合ですね。整理して、質問例と注意点を具体的にまとめます。

1. 質問の設計方針

(1) ストレスの「客観」と「主観」を両方測る

- 客観的指標:睡眠時間、残業時間、休暇取得状況など

- 主観的指標:気分、疲労感、やる気など自己評価

(2) 短期的な状態と長期的な傾向

- 今週の気分・体調

- 過去1か月のストレスの変化

(3) 仕事・生活・人間関係の三要素

- 仕事関連:業務量、達成感、裁量度

- 生活関連:睡眠、運動、休息

- 人間関係関連:上司・同僚との関係、コミュニケーションのしやすさ

2. 質問例

基本のスケール式(1〜5点など)

- 最近、仕事で強いストレスを感じていますか?(1:全くない〜5:非常に強い)

- 最近、十分な休息・睡眠がとれていますか?

- 職場の人間関係は良好ですか?

- 自分の仕事にやりがいを感じていますか?

- 最近、気分が落ち込みやすいと感じますか?

オープン質問(個人面談向け)

- 最近仕事で困っていることは何ですか?

- 改善するとしたら、どんなサポートが欲しいですか?

- 自分のストレス対策で効果があったことはありますか?

AIチャットでの質問例

- 「今日の気分を10点満点で教えてください」

- 「最近、疲れを感じる場面はありましたか?」

- 「職場で気になることがあれば自由に教えてください」

AIチャットは簡単な選択式+自由入力の組み合わせが効果的です。

3. 制度設計で気を付けること

(1) プライバシーと信頼性

- 個人が特定されない形で集計

- AIチャットの回答は匿名化し、管理者が直接内容を閲覧しない仕組みも検討

(2) 過負荷にならない質問数

- AIチャット:1〜3分で回答できる短い質問

- 個人面談:重点を絞った質問、深掘りは必要な人のみ

(3) 結果の活用方法の明確化

- 単なる記録ではなく、改善アクションに結びつくこと

- 高ストレス者へのフォロー体制(産業医やカウンセラー)

(4) AIチャットの限界を理解

- 精神疾患の診断は不可

- 「気軽に相談できる環境作り」としての補助に留める

(5) 定期性と柔軟性

- 月1回や四半期ごとに自動リマインド

- 回答は任意で強制しない

💡まとめると、

- AIチャット:気軽な日常ストレスチェック、早期異常検知

- 個人面談:深掘りと人間関係・心理面のフォロー

この組み合わせで、負担を減らしつつストレス傾向を把握できます。

希望なら、この方針に沿った**実際に使える質問リスト(AI用+面談用セット)**を作ることもできます。

作りますか?

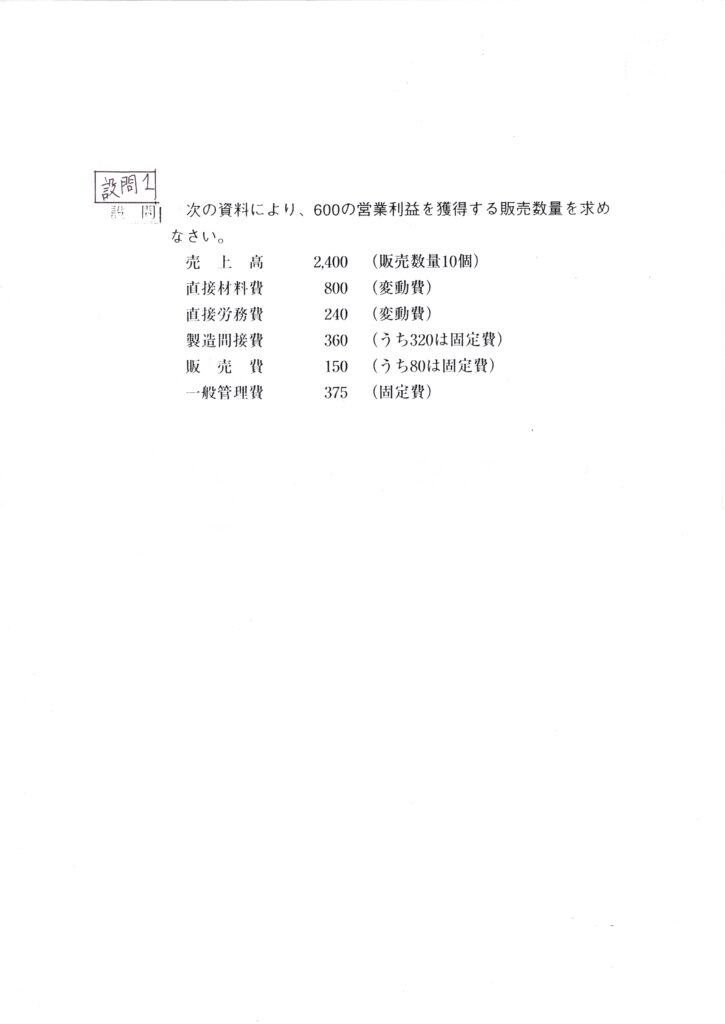

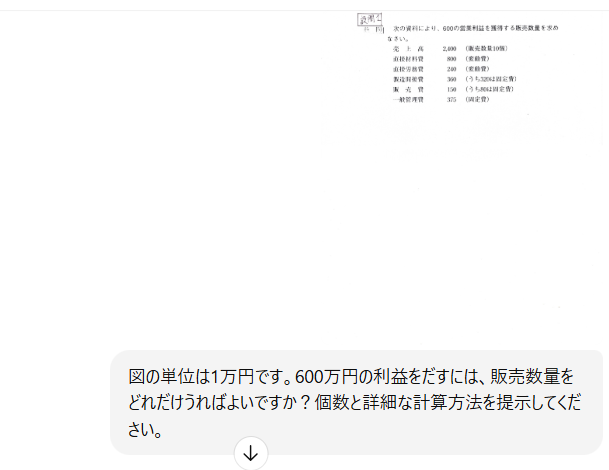

画像の文字や図も解析できます

以下は、会社経営において「画像の条件において利益600万円を生み出せる販売数量」をchatGPTに質問し、実際に得られた回答です。訓練では無料版を使用しておりますが、それでも画像から条件を認識・算出し、回答までにかかった時間は、わずか13秒でした。

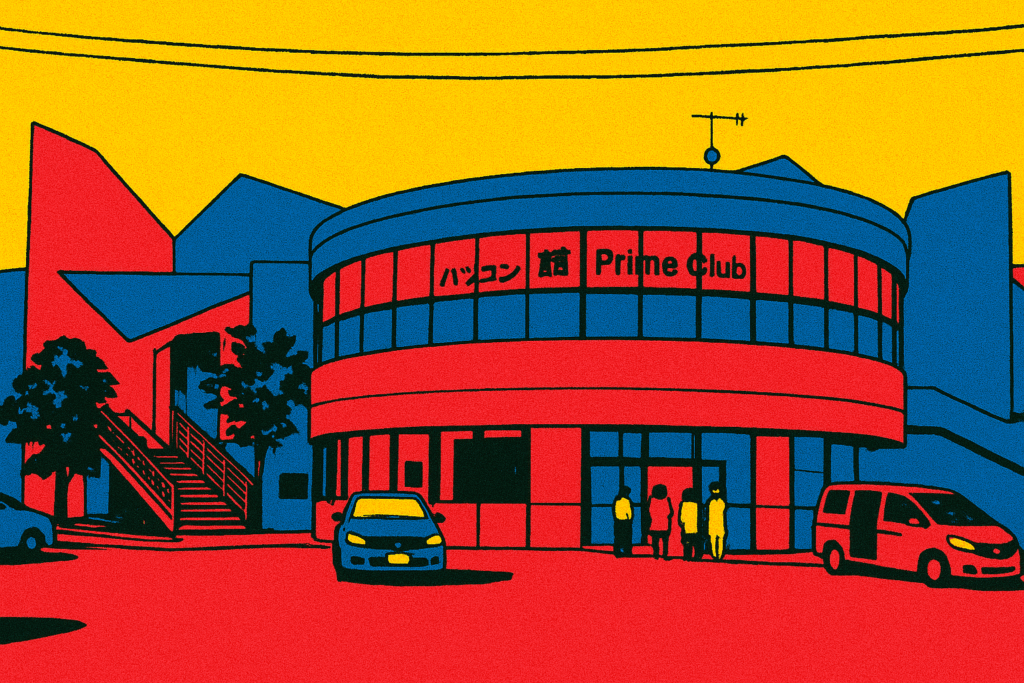

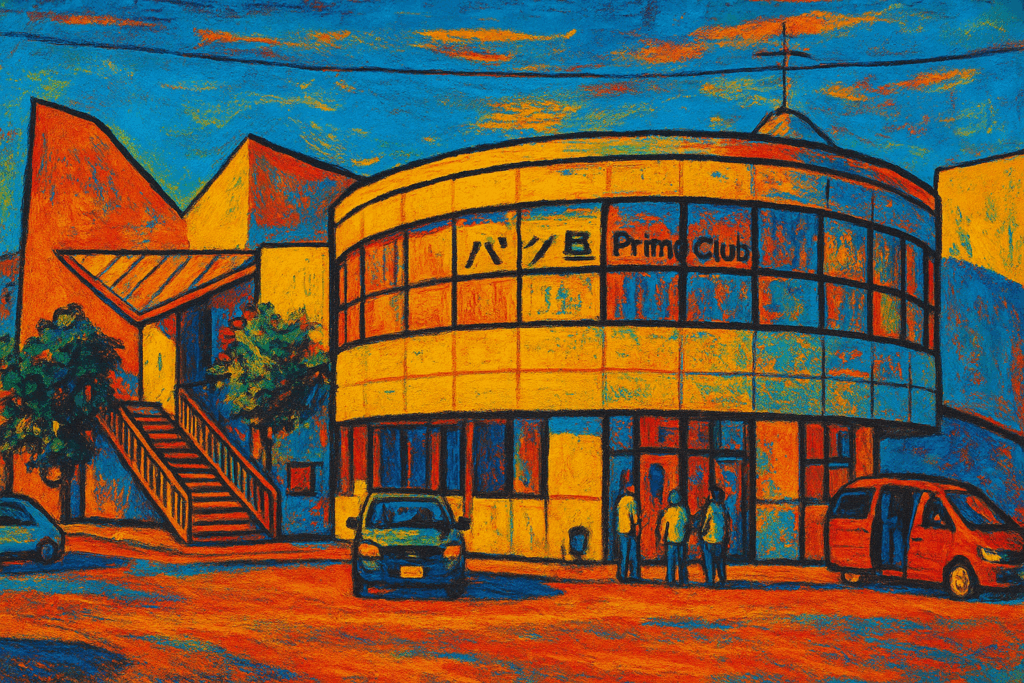

生成AI別同じプロンプトで生成される画像の違い

訓練生が実際に授業で生成したものをご紹介いたします。

以下は、全く同じプロント(=指示)で画像生成を依頼した際に、生成AI別(ChatGPT、stablediffusion)言語別(日本語、英語)にどのような違いがでるかを比較したものです。

・アスペクト比縦1:横2。

・ChatGPTのできる操作をイメージした画像。

・登場する人物や風景等はすべてアニメーション風画像。

・近未来やTechnologyを想像させる画像。

・人を惹きつける色味で。

-1024x683.png)

-1024x683.png)

-796x1024.jpg)

-796x1024.jpg)